物理学は筋肉覚、関節覚の無限な自覚的発展であると言はれる。科学の発展は巨大なる一人の人間の成長に例える事が出来ると言った人がいる。人間は世界を創っていく、それは内的なるものの外他として、人間に擬えて作っていくという事が出来る。世界とは人間の自己像であるという事が出来る。

而し物理的法則に随う事なくして一塵をも動かす事が出来ないといわれる如く、我々は恣意によって世界を創る事は出来ない。内的なるものの外他として、筋肉覚、関節覚が自覚的発展をもつとは、我々が筋肉覚、関節覚を媒介として世界の奥深く入っ てゆく事である。この自己を否定して世界自身となる事によって我々は物理学をもつ のである。無限の自覚的発展とは自己の恣意を否定して世界そのものとなる事である。

単一なる自己とゆうものは何ものでもない。例えば一人の生まれたすぐの子を無人島に捨てたとする、其処に如何なる自己があり得るであろうか、唯走り、唸る一つの動物があるのみであろう、食欲と性欲をもち、眠っては醒めるのみであろう。私達が今此処にこの如くあるとゆうのは限りない過去を背負うのである。無数の人々と関り合うとゆうことである。

言葉を作った人はないと言われる。而して言葉によって我々は関り合い、自己となるのである。斯る言葉は何処から来たのであろうか、私は其処に生命の外他としての 物の生産があると思う。外に物を作るとゆう事は内に技術的となるとゆうことである。言葉は単なる音声ではない、表現的なるものである。意味を補うものである。その為 には言葉をもつものは創造的なるものでなければならない。価値の創出者でなければならない。価値の創出ということは、生命の外他ということである。物を作るという 事である。関り合うものには何かの媒介がなければならない。私達は物を介し、物を 作るものとして呼び、答えるのであると思う。

斯るものとして言葉がその肇まる所を知らないとゆう事は、技術もはじまるところを知らないといわなければならない。はじまるところを知らないとゆうことは、我々は我々の知らない生命の具現としてあるとゆうことである。はじめを知るところに創造はない、知らざる生命の深さが自己を具現してゆくところに限りない創造はあるのである。無限の過去がよく、無限の未来を生むのである。

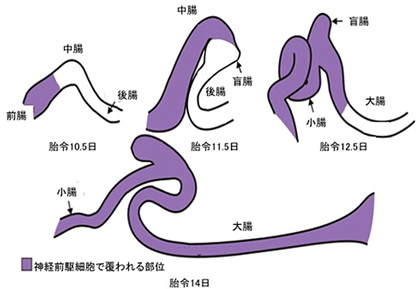

何日であったか、人間の胎児の最初は幾つかの点があらわれている。それは人間が 大古水中で生活した頃の鰓の痕跡であると書いてあったのを読んだ事がある。そして 胎児の成長は両棲類に似、哺乳動物の姿となり、生まれて来た時は猿に似ている。歩き初めは類人猿に似、やがて人間の姿を完成するとあったと記憶する。私達は成長過程に於いて人類の全歴史を繰り返すのである。人間は無始、無終なるものを内蔵すると共に、個体も亦無始、無終なるものを内蔵するのである。人間は宇宙的生命の創造的発展の結実である共に、その結実は個体に於いて実現するのである。

私達は生まれ働いて死んでゆく、せいぜい七十年か八十年の生命である。而しこの 生、死、する身体は無限なるものを蔵する身体として生死するのである。そして私は 我々の技術はこの無始無終なる生命の創造的発展の自覚としてあるのであると思う。斯るものとして我々の自覚も与えられたものである。作られたものである。作るものとして作られたのである。

私は鎌を商うものであるが、この鎌を作る為には先ず熟練工の下に弟子入をしなけ ればならない。そして幾年間かの技術習得の後に一つの製品を作る事が出来るようになるのである。それを幾世代も繰り返して来たのである。技術をもつという事は私達 の生死を超えたものを自己の内容とするという事である。それによって私達は世界に関り、自己となるのである。生死を超えたものを内容とするということは世界を内にもつという事である。全時間がこの我の胸底を流れるということである。私達はこの全存在を内容としてもつ直覚が動かす事の出来ない自己の確信となるのである。

世界は我々が其の中に生まれ、働き、死んでいく処である。何処迄もこの我を超えたものとして世界である。我々が其の中にあるものとして世界である。私達は世界の中にある事によって、逆に世界を内に持つ事が出来るのである。我々を超え、我々が其の中にあって技術的展開を持つという事は、技術は世界の自己創造としてあるということでなければならない。我々が技術的に世界を作っていく事は世界が世界自身を作っていくということでなければならない。誰も言葉を作った者はない、而して言葉によって我とは自己を見、世界を見ていくのは斯る世界が自己創造的としてあるが故に外ならないと思う。それなれば我々が世界を作っていく事が世界が世界自身を創っていく事であるとは如何なることであろうか。

単なる世界というものはない。世界は我々が働く事によって世界である。私は前に個体は無始、無終なる宇宙的生命を宿すと言った。我々の働く事が世界の自己実現であるとは個体の斯る面が自己実現的であるのでなければならないと思う。個体の一々が無始、無終なるものをもつものでありつつ現在の対立、矛盾に於いて形相を実現していくのである。一々が時を生み、時が消えいくものをもちつつ自己が其の中に生まれ、消えていくのである。一人、一人が全宇宙的なるものを内包する、其処に一々が働く事が世界が働く事があり、世界が一つである所以があるのである。

時を包み、其の中に時が生まれ、消えゆくものは永遠なるものである。形相は斯る永遠なるものが自己矛盾的であるところにあらわれる。矛盾とは個が全であるという事である。個が全であるとは個と個が対立するということである。これを言いかえれば個が対立することは個が全を担う事である。斯るものとして形相は常に永遠なるものの自己顕現であるということである。個が全を担うということは表現的であるということである。斯るものとして時は単に流れるものではない。一々が永遠として現在より現在へ動いていくのである。過去と未来を包むものとして、一瞬一瞬が完結をもつのである。

矛盾するものとは闘うものである。対立するものは否定し合うものである。個物的なるものが全存在的なるものを内包するということは、我々は内に闘うものをもつということである。個が全を見るということは表現的ということである。私達は表現的世界に生きた人々が凄惨な霊肉闘争を体験したのを知る。技術的ということは世界形成的ということであり、世界が働く事によってこの我が見られる時、ある我は、あるべき我に否まれなければならない。我々は今ある我を否定することによって自己を見出していくのである。物を作る自己として、技術をもつ自己として我々はある。それは世界実現的として無限の自己否定である。其処に我々は生まれる。否定の肯定である。自己否定なくして自覚はない。瞬々の否定によってのみ、瞬々に新たな肯定は生まれる。無限に動的なるものとして世界が働くのである。この我より見れば否定は苦悩であり、否定の肯定は努力である。自己を忘じて我々は眞個の自己となる。永遠として具現するのである。

長谷川利春「満70才記念 随想・小論集」